【事例で学ぶ 経営の危機管理 第四回】 調達不正編 「何でも屋=ゼネコン」に潜む罠

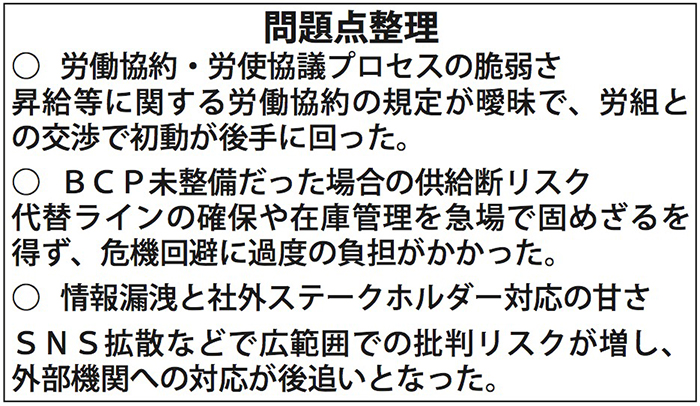

架空の企業を取り巻く状況を通じて危機管理コンサルタントの後藤輝久氏からインドネシア経営の要諦を学ぶ本連載。今回の舞台は家電部品メーカー「オカダパーツ」東ジャワ工場だ。外部監査人が購買稟議を精査したところ、レターヘッドに「General Contractor=ゼネコン」と記した取引先が十社以上並び、工具・事務用品からトラック用タイヤなど同社は幅広い物品を発注していた。監査チームは「総合建設」ではなく「何でも請負う業者」という趣旨の〝ゼネコン〟取引が、そもそもそのような事業許可はない上に社内癒着の温床になることを熟知しており、直ちに赤旗を立てた。

■「新品が中古」の実態

調査の端緒となったのはトラックのタイヤだ。請求書上は新品、しかも正規ディーラー仕入れの価格だが、実際に装着されていたのは再生タイヤ。品質保証書の提示を求めると購買担当者は「〝ゼネコン〟が自ら保証する」と回答し、正規店の購買証明は一切出てこなかった。走行中にバーストすれば事故責任を追及できず、会社としては小額不正以上に人身・ブランドリスクを抱え込む構図となる。

タイヤに限らず、バッテリーやブレーキパッドなど安全性に直結する部品、さらには模倣品インストール摘発リスクの高いマイクロソフト系ソフトウェアまで新品・純正品扱いで納入されていた事例が確認された。

ヒアリングで購買担当者は次のように弁明した。

①希望する支払期日(会社のSOPで1カ月以上先)を正規ディーラーが認めないため、〝ゼネコン〟に間に入ってもらわざるを得ない。

②複数店舗を下見して価格比較する時間を会社が与えず、交通費や人件費を考えれば〝ゼネコン〟に任せる方が合理的。

■蔓延する癒着

一見もっともらしいが、支払条件交渉は社内ガバナンスで柔軟化できる余地が大きく、現在はウェブ販売が普及し、電話やメールで価格確認が容易のため、理由として説得力に欠ける。

監査を深掘りすると、機械・電気設備修理、自動車オイル交換、許認可手配、広告・印刷、ユニフォーム作成など、本来個別の専門業者に発注すべき役務まで〝ゼネコン〟に一括発注している実態が判明。事業許可外業務を全量外部下請に出し、同時に市場価格を大幅に上乗せしてオカダパーツに請求していた。

複数見積もり制度では〝ゼネコン〟業者同士が談合し、A社を落札させる回はB社がさらに高値の見積書を提出し、次の回は逆パターンで「順繰りに高額受注」を実現。単独見積もり案件では、購買担当者が業者のインボイスを自席PC で作るケースも確認された。さらに、発注数量を水増しした架空発注や、実際には納品されていない高額部品の計上も見つかった。

■家族・友人・愛人の名義

浮かび上がった〝ゼネコン〟の半数は購買担当者自身の家族・親戚・友人名義で設立された〝身内会社〟だった。名義人にはわずかな手数料を払い、不正利益を担当者が独占。愛人名義会社に月数百万円が継続入金され、差し引き毎月百万円超の不正利益が愛人に実質的に支給されていた例もあった。名義貸しにとどまる場合はキックバックすら不要であり、発覚しにくい。こうしたスキームは単独実行が困難なため、社内有力者の庇護や複数部門の関与で数年単位の長期化を許すケースが珍しくない。

部品点数が多く購買頻度が高い製造業では、不正額が年間1千万円規模に膨らむケースは決して極端ではない。被害額だけでなく、模倣ソフト摘発やタイヤ事故による損害賠償、リコール・ブランド失墜リスクを含めれば潜在損失はさらに大きい。防止するには次の8つの対策が重要だ。

■8つの再発防止策

(1) 業者の特別審査

資本構成、株主関係、実在住所を洗い、主要顧客リストを確認。特に設立2年未満の業者については、口座出入金記録を確認(「継続的な供給が可能かどうかの確認」を理由として記録要求)するとともに、経営層の承認を必須化。

(2) オンライン審査

Webサイト、ネット検索で営業実態をチェックし 〝単一取引依存〟業者をあぶり出す。

(3) 許可 と整合性確認

事業許可外発注は原則禁止、やむを得ない場合は経営層の明示の承認とリスクメモ添付を義務づけ。

(4) 通販ルートを規定

Monotaroなどで取り扱いがある物品は同チャネルを標準とし、逸脱時は理由書を添付させる。

(5)Web市場価格で〝水増し幅〟を可視化

市販品については、発注先決定の前に、見積価格とオンライン価格の比較検討を義務付け。

(6)関連者取引ガバナンスの制度化

調達業者として登録しようとする業者に親族や知人が何らかの形で関与している場合(紹介者を含む)には、その旨を明示で報告し経営層の承認を求めるよう制度化(虚偽報告の場合や報告漏れの場合の処分規定を含む)。

(7)支払いに係るSOPの見直し

支払方法や支払期日の例外を定めることにより「SOPの制限でゼネコンから調達せざるを得ない」という状況を極力減らす。

(8)危機管理の鉄則:疑わしきは即赤旗

レターヘッドにゼネコンとあれば小口でも監査対象に指定し、早期是正で損害拡大を防げ(無名会社がGeneral Tradingと称している場合も準じた扱い)。

■プロフィール

後藤輝久(ごとう てるひさ)PT GLC Consulting代表取締役。1992年警察庁入庁、2003年から06年まで在インドネシア日本国大使館一等書記官(政務担当)を経て同年に警察庁を退職。ジャカルタの英系コンサル会社に2年間勤務後、08年にPT GLC Consultingを設立。計17年にわたり企業法務、経営支援、紛争対応、社内不正対応、内部統制強化、危機管理等幅広い経営コンサルティングを提供。

※この寄稿はインドネシア現地法人経営者やインドネシア進出をご検討の方々に参考としていただくためのものであり、内容の活用の結果について寄稿者は責任を負わない。

紙面・電子版購読お申込み

紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について

紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について

電子版への広告掲載について