【事例で学ぶ 経営の危機管理 第二回】 現地合弁設立編 人事・会計握られ合弁解消もできず

日系老舗メーカーのヒカリ製作所はインドネシアのローカル企業A社と現地合弁会社を設立した。株式の8割を握っていることを過信しA社に現場オペレーションを丸投げした結果、人事・総務・会計など基幹部門を独占され経営統制を失うに至った。

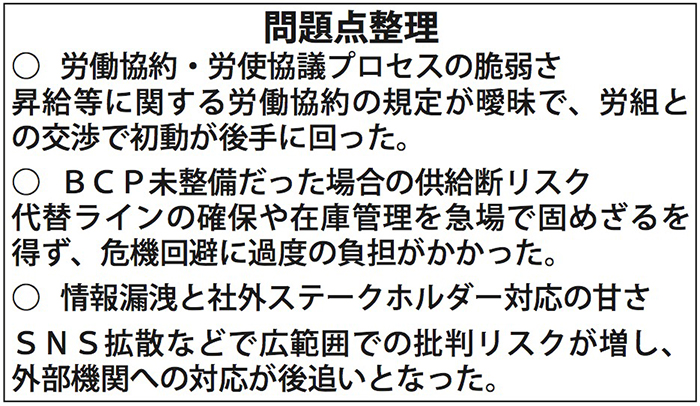

■不可解なコスト増

ヒカリ製作所側が原材料調達費が見積もりを大幅に上回っていることを不審に思い、購買担当者を問いただしたところ、「調達はA社の指示」と回答。工場修繕費や現地コンサル料など根拠不明の出費も急増し、予算を大幅超過した。財務トップ(CFO)に説明を求めてもA社関係者で、月次決算は粗いサマリーのみ。詳細を求めても「インドネシアではこのレベルの説明で十分」と突っぱねられた。

コスト増と立ち上がり遅延が重なり、合弁会社は1年でキャッシュ不足に陥る。ヒカリ製作所は増資を提案したが、A社は「付き合えないし持株比率も下げたくない」と拒否した。ヒカリ製作所は自社資金を貸し付ける〝親子ローン〟を重ねたが、数億円規模に達しても改善せず。主要部門を握るA社が経営を動かし、会計データも不透明なままの状況が続いた。

■合弁解消もできず

損失拡大を懸念したヒカリ製作所は合弁解消を提案したが、A社は「日本側が全損失を負担し、当社出資分も補償しなければ応じない」と強硬な姿勢を示した。合弁契約に解除条件はなく、定款も会社法の解散決議(75%以上)を封じる条文が組み込まれており、交渉は暗礁に乗り上げた。 合弁の営業活動停止を試みても契約・定款の制約が立ちはだかり、裁判や仲裁は長期化・高コストが必至。海外進出による成長機会は「莫大な損失と社内外からの批判」へと転じ、日本企業としての信頼も揺らいだ。

◇こうならないための助言

①有事の対処法を明文化

追加出資や資本増強をめぐってローカル側が拠出を拒否する場合は少なくありません。日本側だけが親子ローンで資金を投入し続けるリスクをどう管理するか、あらかじめ決めておくべきです。

また、合弁解消(契約解除、清算、株式譲渡など)の具体的手続きを定めることで、損失拡大を防ぎやすくなります。

②強気の交渉姿勢を

海外進出のチャンスを逃したくない気持ちから、交渉で妥協しすぎてしまうと後々取り返しのつかない損失につながる可能性があります。

長期的には、条件が不透明なまま合弁するよりも、不成立のリスクを受け入れるほうが安全な場合もあると認識しましょう。

ローカル側に対して「簡単には譲らない」と示すことは、自社の正当な利益を守るためにも、合弁設立後の良好なパートナーシップを維持するにも、重要な戦略です。

■プロフィール

後藤輝久(ごとう てるひさ)PT GLC Consulting代表取締役。1992年警察庁入庁、2003年から06年まで在インドネシア日本国大使館一等書記官(政務担当)を経て同年に警察庁を退職。ジャカルタの英系コンサル会社に2年間勤務後、08年にPT GLC Consultingを設立。計17年にわたり企業法務、経営支援、紛争対応、社内不正対応、内部統制強化、危機管理等幅広い経営コンサルティングを提供。

※この寄稿は特にインドネシア現地法人経営者やインドネシア進出をご検討の方々に参考としていただくためのものであり、内容の活用の結果について、寄稿者は責任を負いません。

紙面・電子版購読お申込み

紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について

紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について

電子版への広告掲載について