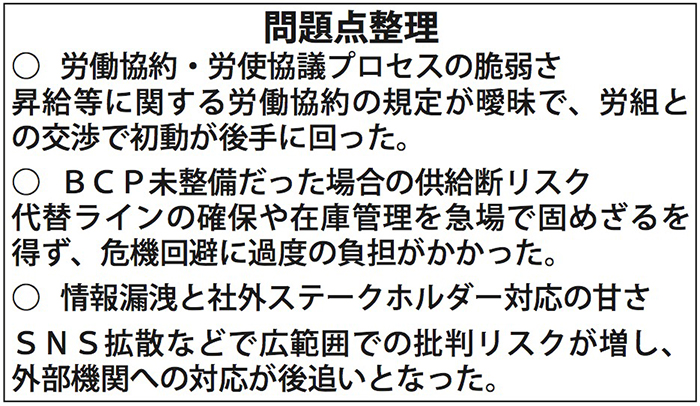

【事例で学ぶ 経営の危機管理 第一回】現地合弁設立編 80%株主なのに、気づけば〝言いなり〟に

本日から月に1回程度、企業経営の危機管理コンサルタント、後藤輝久さんによる寄稿連載を始めます。インドネシアで企業を設立、運営する上でのローカル企業との付き合い方の注意点を具体的な架空エピソードに基づいてご提示いただきます。

■株式過半数が提案される

東京都内で精密部品を製造する中堅メーカー「ヒカリ製作所」は、さらなる成長を見込み海外展開を模索していた。そこへ、インドネシアで事業実績を持つインドネシアのローカル企業A社から「製造技術さえ持参すれば、その他の部分はすべてこちらで責任を負う。株式の過半数も任せる」との魅力的な提案が舞い込んだ。

ヒカリ製作所51%、A社49%という株式比率が提示された。製造設備やノウハウはヒカリ製作所が提供し、現地での許認可手続きや会計など会社運営はすべてA社が手配する内容だ。ヒカリ製作所は日本で長年取引先から信頼を得ており、進出先でも日系企業から最低限の受注を確保できる見込みがあった。

ヒカリ製作所は初の海外進出で経営ノウハウに乏しく、現地調査には多大な時間とコストが必要と判断。そこでA社に「会計から総務まで一切を任せられる」という提案は極めて魅力的に映り、〝丸投げ〟を容認する方針を採った。ただし資金には困っておらず、株の75%以上を保有するのが望ましいと認識していたため、ヒカリ製作所80%、A社20%という株式比率を逆提案し、合意に至った。80%株主である以上、間接部門を丸投げしても経営判断は自社の意向が尊重されると見込んだ。

■合弁契約と定款の不一致

契約締結直後の取締役選任で早くも難題が浮上。合弁契約書には日本側が取締役4人中3人を指名すると明記されていたが、「取締役の任命は両当事者の合意による」とも記されていた。A社は常勤駐在員を代表取締役1人に限定し、残りは非常勤の日本側幹部を置くよう要求。現場差配はA社指名の取締役が担うと主張した。

取締役会議でも主導権を奪われた。合弁契約書は「定足数・議決要件は法令に従う」と記載する一方、定款(公正証書)には「定足数100%、議決要件100%」と明示。A社派遣取締役は都合の悪い議題で欠席や反対を繰り返し、さらに「人事・総務・会計・調達はA社派遣取締役が担当」との議決を強行した。定款案を作成したのはA社推薦の公証人であり、日本側がインドネシア語正文を精査しなかったことが仇となった。

稼働開始後、主要ポストはすべてA社出身者が占拠。日本側代表取締役は通訳を介さねば情報を得られず、現場把握が困難となった。新人採用も「A社が決定する」と先延ばしされ、日本側の意見は通りにくい状況に陥った。

◇こうならないための助言

①合弁か独資か、本当に合弁が必要かを再検討する

法令で義務付けられていないのであれば、独資進出も視野に入れるべきです。コンサルや専門サービスを活用すれば、製造・営業以外の業務をアウトソーシングすることは十分可能です。ローカル企業の営業力や人脈が本当に最初から必要なのか、独力では得られないのかをじっくり精査すべきです。

②重要部門のコントロールを握る

人事・法務・総務・調達・在庫管理・会計財務などの基幹業務は、過半数株主である日本側が責任を持って監督できる体制を築くのが望ましい。「全部任せたほうが楽」という考えは、不正コストや情報不透明化のリスクを高める要因となります。

③定款と合弁契約の整合性を確保する

公証人や定款ドラフトの主導権は、多少コストがかかっても日本側が握るほうが安全です。インドネシア語の正文と英語対訳を丁寧に照合し、日本側にリスクが生じる内容になっていないか、定款の規定が合弁契約書と整合しているかを専門家にチェックさせるべきです。

④拒否権につながる条項を迂闊に容認しない

取締役やコミサリスの選任、株主決議の定足数・賛成割合といった重要事項で「双方合意」とする条項を安易に認めると、相手に実質的な拒否権を与える恐れがあります。交渉の最終段階でローカル側が当初の合意事項について〝ドタキャン〟を仕掛けて揺さぶってくる事態も想定し、譲れない条件をあらかじめ本社幹部や本社株主と早めに共有しておくことが重要です。

■プロフィール

後藤輝久(ごとう てるひさ)PT GLC Consulting代表取締役。1992年警察庁入庁、2003年から06年まで在インドネシア日本国大使館一等書記官(政務担当)を経て同年に警察庁を退職。ジャカルタの英系コンサル会社に2年間勤務後、08年にPT GLC Consultingを設立。計17年にわたり企業法務、経営支援、紛争対応、社内不正対応、内部統制強化、危機管理等幅広い経営コンサルティングを提供。

※この寄稿は特にインドネシア現地法人経営者やインドネシア進出をご検討の方々に参考としていただくためのものであり、内容の活用の結果について、寄稿者は責任を負いません。(次回からは8面に掲載)

紙面・電子版購読お申込み

紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について

紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について

電子版への広告掲載について