インドネシアの島々、民族、船との暮らしや歴史を知る 北ジャカルタ・海洋博物館

日本と同じ島嶼国で、日本の約5倍の190万5000平方キロメートルの領土を持つインドネシア。そこに浮かぶ島々の数は約1万7500ほどと推測されているそうです。ジャカルタが位置するジャワ島、観光地で有名なバリ島、新首都ヌサンタラがあるのはカリマンタン島…代表的な島々は浮かぶものの、私たちが名前を言えるインドネシアの島の数はその総数には到底及びません。今回のおすすめ観光情報は、インドネシアの島々や民族、海洋を通じての文化発展のことがもっと知りたくなる場所、北ジャカルタにある海洋博物館を紹介します。

そもそも海洋法に関する国際連合条約では島とは「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるもの」と定義されています。そうであるなら、海面上昇、浸食、分割などの自然現象、また計測技術の進化などによって消える島、新しく出現する島などが出てくるのは摂理。2000年頃のインドネシアのガイドブックには「2万を超える島々」と書かれていたとも記憶しています。

海洋博物館にはそんなインドネシア各地に伝わる伝統的な船の実物や模型、オランダ植民地時代や日本軍政時代の舵や碇、各国との協力で実施された調査や研究の報告、異国・異文化との交流の歴史、また現在は海洋博物館となっているこの建築物自体の歴史などについても展示されています。

私たちが一般的に想像、認識している「インドネシアの伝統的な木造船」。しかし、一言でそうは言っても地域や民族によって形も構造も装飾も異なり、独自の文化や造船技術の違いとその豊富さに驚きます。

ジャワ島のチレボンなどで見かけるスラっとした形の船には親しみがわき、アメンボのようなこれはバリ島で見かけるのだなと頷き、カリマンタン島のダヤック族の丸太をくり抜いた船にはどうやって乗るのかと首をひねり、旗や傘の装飾が豪華なリアウ州の船というのにはきっとお祝い事に使うのだろうなと思い浮かべてみたり。

伝統的な捕鯨で有名なラマレラ村のパレダンと呼ばれる船の装飾や意味についてインドネシア大学や東洋学の名門イタリアのナポリ東洋大学などが実施した調査報告のパネル展示では、簡単に観光では行くことができない村の貴重な資料が博物館らしく知的欲求を満たしてくれるなど、隅々に目を向けると奥が深い展示になっています。そして、旅先で見たことがあるはずの船についても「こんなだったかな」と改めて記憶を辿りもう一度確かめに行きたくなります。

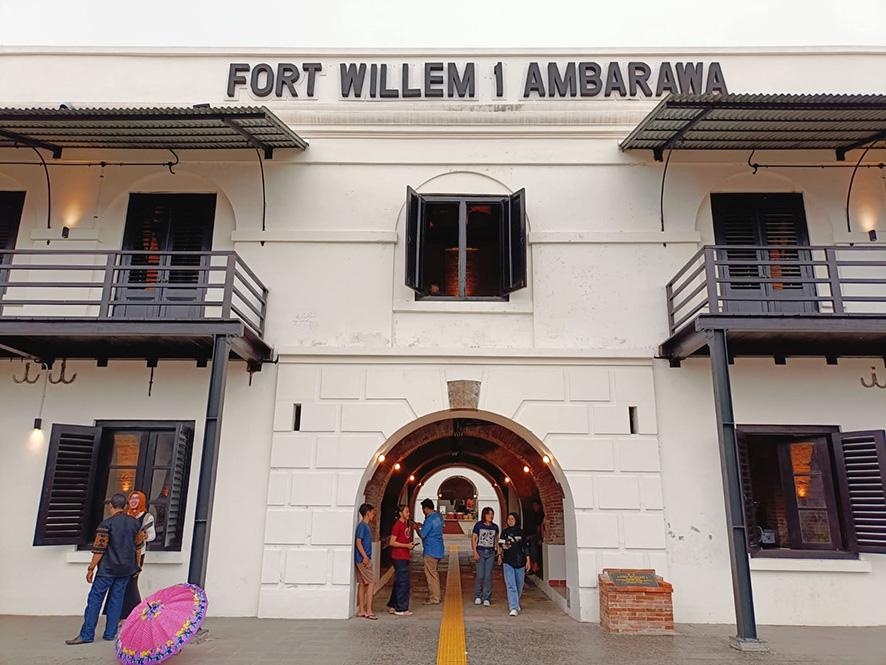

ところでこの海洋博物館はもともとはオランダ統治時代に船積みする前に香辛料を貯蔵しておくための倉庫として建設、使用されていた建物。レンガの白壁と木材のがっちりとした梁が印象的です。

しかし、18年に火災に遭い一部の棟で天井や屋根まで焼け焦げるなどの被害を受けました。原因は漏電だったと言われていますが、レンガ造りの壁が強靭だったこと、建物同士の間に中庭があり火が移ることを防止できたこと、そして恐らくは消防署が近くにあり駐車や消火活動をするスペースも十分にあったことなども不幸中の幸いとして全焼は免れました。

貴重な展示物や建材などの中には消失してしまったものもありますが、改修後は火災の様子を伝える展示室、今時の世代にもアピールするデザイン性を重視し写真撮影スポットを設けた展示室など新たな展示も加わりました。特別展開催やイベントスペースの貸し出しなど意欲的で魅力的な博物館として賑わっています。

皆様もぜひ、海洋博物館でのひと時を過ごされてはいかがでしょうか。(旅とアートのクリエイター・ライター 水柿その子 写真も)

紙面・電子版購読お申込み

紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について

紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について

電子版への広告掲載について