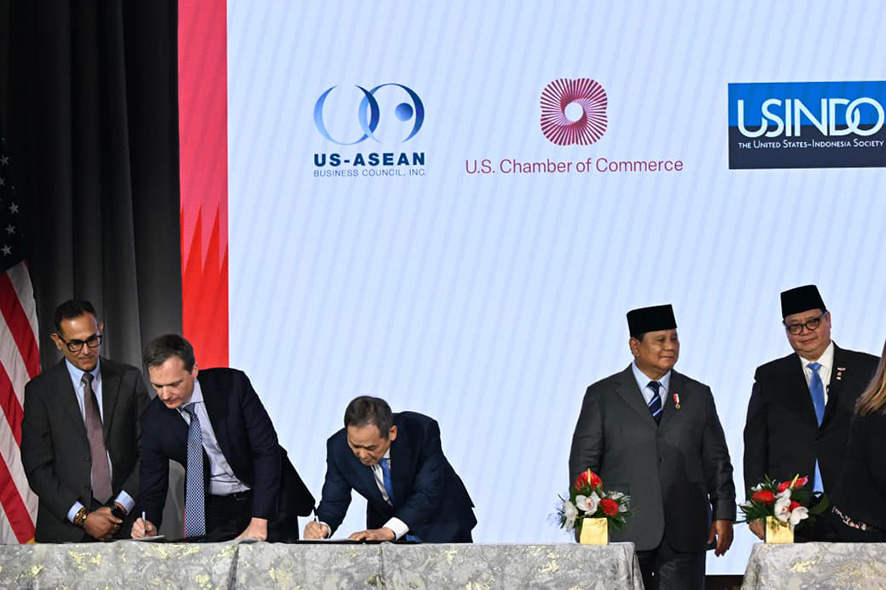

「復興のため」地元紙再開 パル 被災記者、正確な情報発信

9月28日に発生した中部スラウェシ地震・津波の被災地で、多くの社員が被災した地元新聞社が震災報道に奮闘している。地元紙「ラダル・スルトゥン」は、記者の3分の2が避難中だった地震発生10日後から新聞の発行を再開。「復興のため」と正確な情報発信に奔走している。

ラダル・スルトゥンは国内最大の新聞網を持つ大衆紙ジャワポス・グループの日刊の地方紙で2001年創刊。海岸から500メートルに位置するパル市の4階建て社屋は高さ約3メートルの盛り土の上にあり、一部損壊するも津波の被害は免れた。裏手の家々は全て津波に飲まれており、当時、社屋にいた記者らは「津波が差し迫ってくるのを見た」と口をそろえる。

ムルタリブ編集長(48)は地震翌日、通信環境が遮断され携帯電話がつながらない中、市内に24人いる記者たちの家をオートバイで1軒1軒訪ね、安否確認を始めた。だが最初の3日間で会えたのは7人だけ。奇跡的に全員が無事と分かったのは1週間以上たってからのことだった。

社屋は壊れたが、敷地内にある印刷機は正常、発電機もある。ムルタリブ編集長は「地震の後、ソーシャルメディアでは『大地震がまた来る』などのデマ情報が飛び交い、人々は怖がって市外に出ていってしまった。彼らにパルに戻ってきてもらい、パルが復興するためにも、われわれが正確な情報を届けなくてはならない」と新聞の再開を決めた。

地震後初の新聞発行は10月8日。この日までに出勤できた8人の記者が、平屋の旧社屋に集まり、通常の24面ではなく、8面の新聞をつくり上げた。中身は自社で取材した地震のニュースで埋め尽くされた。新聞の題字の上には大きく「#SultengBangkit(中部スラウェシ復興)」と打ち、記者たちが避難所などで被災者に無料配布した。1面には「行方不明者情報」の欄もつくり、写真や名前、連絡先を掲載。捜索が打ち切られてからも、家族を探す読者からの掲載依頼は絶えない。

被災した記者たちも徐々に復帰しつつある。23日には、北パル郡マンボロの自宅が津波に飲まれ、7歳の妹を亡くした入社1年目のタスウィンさん(23)が、避難先の南スラウェシ州から戻って地震後初出勤し、編集部に歓声が沸いた。紙面も当初の8面から22日には12面に増えた。編集者のアグン・スマンジャヤさん(32)は「店が再開したり道路が復旧したり、復興に向けた前向きな動きを伝えていきたい」。隣の建物では15日から、民放「ラダルTV」がユーチューブ上でライブ配信する形で、30分間のニュース番組放送を再開している。

■宗教がよりどころに

スラウェシをはじめとするインドネシア東部の有力イスラム団体「アルハイラアット」が発行する日刊紙「メディア・アルハイラアット(MAL)」は、地震以来休刊状態が続くが、再開に向けて動いている。

1963年に月刊誌として創刊、週刊誌を経て、約10年前に日刊紙になった。ムハンマド・ダルリス編集長(52)は「パルは今後も地震を避けられない。今回の地震を宗教的にどう見るのか、宗教指導者によるコラムを待っている読者もいる」と話す。

24日から、まず週3回発行する予定だったが、被災した従業員たちが出社できずに見送られた。新聞印刷のための資材の在庫は3日分しかなく、販売店もまだ多くが閉まったままだ。「記者7人、編集者3人の小さな新聞だが、宗教的な側面からの役割を果たしていきたい」とダルリス編集長。地震後初の新聞は「パル復興号」とするつもりだ。(木村綾、写真も)

紙面・電子版購読お申込み

紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について

紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について

電子版への広告掲載について