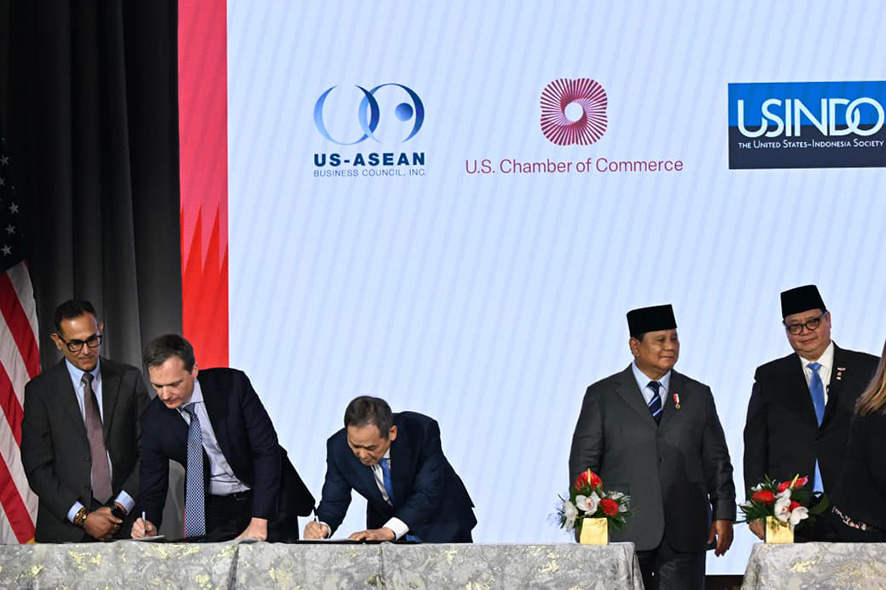

子どもと話し合って テロの悪影響緩和へ 教育文化省指針

東ジャワ州スラバヤ市で続発した子ども連れの自爆テロ。国内で初めて使われた残忍な手法は教育界にも衝撃を与えた。ネットで拡散される過激な考え方について、子どもたちと話し合う機会を設けてもらおうと、教育文化省は事件直後、教育機関や保護者に呼びかける指針を出した。インドネシアの大多数を占める穏健なイスラムを次世代に継承するため、公教育や家庭の役割があらためて重視されている。

「特定の人々に対する先入観は持たせないようにしましょう」

教育文化省は教育者と保護者に向けて、それぞれ指針を出した。分かりやすい図表にしてまとめ、フェイスブックなどのソーシャルメディアで発信する。

指針には、テロについて生徒たちとデマや憶測に頼らず事実に基づいた話し合いの場を設け、事件や被害者、遺族に対する感想を発言してもらう▽テロの大胆さや派手さに目を向けさせず、警察や軍など自分たちを守ってくれる人の勇敢さに感謝の気持ちを持たせる——ことなどを軸に、テロは「日常を脅かす犯罪」だと教える。

ここ数日、一連のテロ事件の現場から、生々しい映像が繰り返しテレビに映し出されてきた。子どもを乗せたオートバイが教会や警察に向かい、爆弾で吹き飛ばされる。大人でもショックを受けるこうした映像の数々が、子どもたちに与える影響は計り知れない。

3教会と市警本部への自爆テロで犠牲になった子どもは、実行犯11人のうち6人。けがをして警察官に助け出された7歳の女の子もいた。シドアルジョ県の公営住宅では、子どもを学校に通わせず、爆弾を製造していた両親はおかしいと考え、4人兄弟のうち1人だけ通学していた子ども(15)も話題になった。

スラバヤ市のトリ・リスマハリニ(通称リスマ)市長は、治安だけでなく、子どもへのテロの悪影響も考慮し、事件以降、市内の学校を休校にしている。

子どもがテロ事件の渦中に登場したことに危機感を持った教育文化省は、教育を通じて事件の影響を和らげ、怒りや悲しみの感情を適切な方向へ向けさせることで、暴力が暴力を生む悪循環に陥らないよう呼びかける必要があるとの考えを指針に盛り込んだ。

同省のダナスモロ・ブラフナンティヨ広報担当は、じゃかるた新聞の取材に「教育は武器になる」と意図を説明する。2016年1月のサリナデパート前爆弾テロ事件後に、学校の壁に貼るようなポスターを作成したが、あまり広まらなかったため、今回はウェブでメッセージを発信した。

政府は子どもたちが正確な情報に触れられるような環境づくりが必要だとして、偽情報などへの監視を強化している。ダナスモロさんは「保護者にも、子どもの環境づくりに取り組んでほしい」と呼びかけている。(中島昭浩)

紙面・電子版購読お申込み

紙面・電子版購読お申込み 紙面への広告掲載について

紙面への広告掲載について 電子版への広告掲載について

電子版への広告掲載について